Taktische

Grundbegriffe

Erstaunlicherweise gab es bei der Wehrmacht keine, in einer Vorschrift

zusammengefaßte Definition von Führungsbegriffen, wie sie z.B. bei der

Bundeswehr mit der HDv 100/900 „Führungsbegriffe“ existiert. Für den

Bereich der Wehrmacht müssen diese Fachwörter aus einer Vielzahl von

Dienstvorschriften und anderen amtlichen Druckschriften zusammengetragen werden;

bei einer ganzen Reihe davon ergibt sich die Verwendung eines bestimmten

Begriffes nur aus dem allgemein in der Wehrmacht gebräuchlichen Sprachgebrauch,

wie er z.B. in taktischen Handbüchern oder auch in schriftlich erhaltenen

Befehlen nachvollziehbar ist.

In den folgenden Skizzen wurden die heute bei der Bundeswehr gebräuchlichen

taktischen Zeichen verwendet, da diese allgemein bekannt sind und eine übersichtlichere

Darstellung als die Zeichen der Wehrmacht erlauben.

Abholpunkt

1. Stelle im Gelände, von dem Versorgungsgüter durch die

Truppe abgeholt werden können.

2. Punkt für die Übernahme und Weiterführung einer oder mehrerer

Fernmeldeleitungen.

Ablauflinie (AL)

Quer zur Angriffsrichtung festgelegte Führungslinie, mit deren Überschreiten

der Angriff beginnt. Durch die Ablauflinie werden die Bewegungen der

angreifenden Kräfte untereinander und mit dem Feuer der unterstützenden Waffen

zeitlich und räumlich in Einklang gebracht.

Ihr Verlauf muß im Gelände klar zu erkennen sein.

à Führungslinien

Ablaufoffizier

Offizier oder in kleineren Verhältnissen auch Unteroffizier, der dafür sorgt,

daß die Marschkolonne den Ablaufpunkt zur befohlenen Ablaufzeit unter

Einhaltung der befohlenen Marschfolge und – abstände überschreitet. Für

seine überwachende Tätigkeit sind ihm ggf. Hilfskräfte, insbesondere

Kradmelder zuzuteilen; er hat die Verkehrsregelung am Ablaufpunkt

sicherzustellen.

Ablaufpunkt

Punkt auf einer Marschstraße, der zu einer bestimmten Zeit (Ablaufzeit) zu überschreiten

ist.

Spätestens dort müssen die Teile einer marschierenden Truppe zu einer

Marschkolonne oder zu Marschgruppen zusammengeführt und in die Marschbewegung

eingegliedert sein.

Der Ablaufpunkt soll in Marschrichtung so liegen, daß die Teile der Truppe sich

auf dem Anmarsch zum Ablaufpunkt nicht gegenseitig behindern und den Ablaufpunkt

zügig überschreiten können. Ablaufpunkte unmittelbar vor oder hinter

Ortsdurchfahrten, an starken Steigungen, an Engstellen oder Brücken sind

ungeeignet.

Ablaufzeit

Zeitpunkt, zu dem das vorderste Fahrzeug einer Marschkolonne usw. den

Ablaufpunkt zu überschreiten hat.

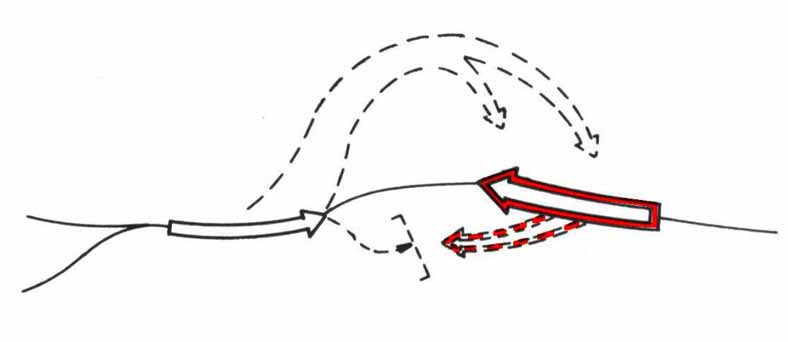

Ablösung

Operation mit dem Ziel, Truppen oder einzelne Soldaten durch andere zu ersetzen.

Die Ablösung erfolgt in der Stellung oder im Rahmen der Aufnahme, seltener

durch Angriff.

Ablösung ist ein Schwächemoment und bedarf präziser Planung, eingehender

Absprachen / Einweisung und

straffer Führung. Während der Ablösung muß der Gefechtsauftrag ohne Einschränkungen

durchgeführt werden.

Verbindungsaufnahme und Erkundung – wenn möglich – bei Tage; Durchführung

der Ablösung bei Nacht oder schlechter Sicht.

Während der Ablösung Lichtdisziplin, An- und Abmarsch über getrennte Straßen

– dazu Einsatz der Feldgendarmerie/Verkehrsregelungseinheiten.

Verantwortlich für die Gefechtsführung: Bis zum Abschluß der Ablösung der Führer

des abzulösenden („alten“) Verbandes, der sich dazu die ablösende

(„neue“) Truppe bei Bedarf unterstellt.

à Aufnahme

abriegeln

1. Allgemein

Feind durch Feuer, Sperren oder Truppen daran hindern, einen bestimmten Geländeteil

zu überwinden.

2. Feuerauftrag/Feueranforderung

Angreifenden oder zurückgehenden Feind für eine begrenzte Zeit zum Stehen

bringen oder daran hindern, einen bestimmten Geländeteil zu durchschreiten.

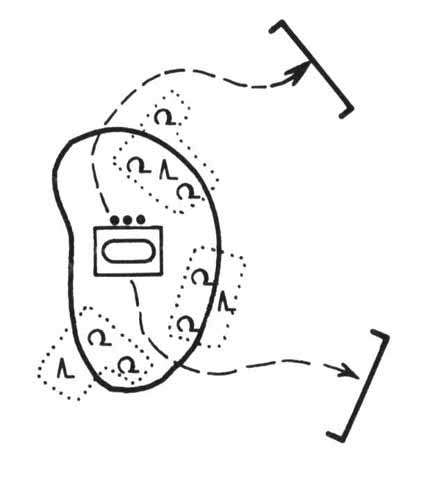

Absitzraum

Raum, in dem infanteristische Kräfte vom Kraftfahrzeug absitzen, um Bewegungen

oder den Kampf zu Fuß aufzunehmen. Der Absitzraum kann gleichzeitig Abstellraum

für die Kraftfahrzeuge sein.

Abstand

Entfernung zwischen Personen, Fahrzeugen sowie zwischen Truppen nach vorn und

hinten, gemessen in Längen- oder Zeiteinheiten.

à Fahrzeugabstand

à Marschabstand

à Zwischenraum

Abwehr

à Verteidigung

Alarmeinheiten

In Krisensituationen durch Zusammenfassung örtlicher vorhandener Kräfte ohne Rücksicht

auf deren ursprüngliche Truppenzugehörigkeit gebildete Einheiten.

Alarmplatz

Platz, auf dem sich bei Alarm alle Soldaten, denen nicht die Besetzung

bestimmter Alarmstellungen oder die Aufrechterhaltung der Arbeitbereitschaft

befohlen ist, sammeln, um von dort aus eingesetzt zu werden.

Alarmstellung

Vorbereitete Stellung, die eine Truppe bei Alarm bezieht, um einen feindlichen

Angriff abwehren zu können. Alarmstellungen sind in jeder Lage und bei jeder

Truppe vorzubereiten.

Alarmtruppe

In Bereitstellungs- oder Ruheräumen und in rückwärtigen Gebieten ständig

einsatzbereit gehaltene Kräfte, um überraschend auftretenden Feind zu bekämpfen.

Die Alarmtruppe hat auf Bataillonsebene meist die Stärke eines verstärkten

Zuges, bei der Sicherung rückwärtiger Gebiete ist er nach Möglichkeit auf

Kraftfahrzeugen beweglich zu machen.

allgemeiner Feuerkampf

Art des Feuerkampfes der Artillerie.

Durch den allgemeinen Feuerkampf nimmt der Truppenführer Einfluß auf das

Gefecht mit dem Ziel, Truppen, schwere Waffen, Einrichtungen und Anlagen des

Feindes zu bekämpfen, die den Großverband als Ganzes bedrohen oder ihn

hindern, seinen Auftrag auszuführen.

Diese Ziele stehen oft nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Gefecht

einzelner Verbände der Kampftruppen und können von diesen meist nicht aufgeklärt

und bekämpft werden.

Träger des allgemeinen Feuerkampfes ist meistens die mit weitreichenden Geschützen

ausgestattete schwere Artillerie sowie die Eisenbahnartillerie.

à unmittelbare Feuerunterstützung

Angliederung

Der Begriff „Angliederung“ kann zur Bezeichnung einer Unterstellung in

Verbindung mit Worten wie „verwaltungsmäßig“ oder „ärztlich“

gebraucht werden, wenn ein selbständiges Kommando oder dergleichen keine eigene

Verwaltung, Arzt usw. erhält, sondern dazu einer anderen Einheit angeschlossen

wird.

Angriff

Gefechtsart, in der eine Truppe unter Raumgewinn Feindkräfte zerschlägt oder

zurückwirft.

Der Angriff wirkt durch Bewegung, Feuer und die Richtung, in der er geführt

wird.

Er soll meist die Entscheidung des Gefechts herbeiführen. In manchen Lagen

dient er nur dazu, ein bestimmtes Gelände in Besitz zu nehmen, aufzuklären,

den Feind zu täuschen oder im Kampf stehende eigene Truppen zu entlasten oder

abzulösen.

Breiten im Angriff:

Infanteriebataillon, beiderseits angelehnt: 400 bis 1.000 m

Infanteriedivision im Begegnungsgefecht: 4.000 bis 5.000 m

Infanteriedivision, im Schwerpunkt eingesetzt: nicht mehr als 3.000 m

Angriffsachse

Führungslinie, die angreifenden Kräften den Weg zum Angriffsziel in groben Zügen

vorschreibt. Die Angriffsachse wird entsprechend der beabsichtigen

Angriffsrichtung unter Anpassung an das für die Bewegung geeignete Gelände

festgelegt.

Angriffsziel

Geländeraum, den eine Truppe im Angriff zu nehmen hat. Das Angriffsziel muß

deutlich zu bezeichnen sein und der Truppe so viel Raum geben, daß keine

Zusammenballung entsteht.

à Zwischenziel

Anmarsch

1. Vorgehen von Angriffskräften bis zur Ablauflinie.

2. Bewegungen eines Marsches vom Aufkommensort zum Ablaufpunkt, beispielsweise

der Marsch einzelner Kompanien von ihren Unterkünften bis zum Beginn der

Marschstraße.

Annäherung

Im Angriff die Phase von Angriffsbeginn bis zum Einbruch. Gegen tiefgestaffelten

Feind können sich Annäherung und Einbruch mehrmals wiederholen.

Anschlußkommando

Verbindungsorgan, das auf dem Marsch die Verbindung zur vorausmarschierenden

Truppe hält und das Einhalten des befohlenen Marschabstandes überwacht, um ein

Auflaufen oder Abreißen zu verhindern. Anschlußkommandos sind von der Einheit

aufwärts einzuteilen.

à Marsch, Marschabstand

Anschlußpunkt

Stelle im Gelände, an der benachbarte Truppen miteinander Verbindung herstellen

und diese so lange halten, wie es die Operation erfordert.

Anschlußpunkte liegen häufig an Schnittpunkten von Grenzen mit anderen Führungslinien.

Anschlußpunkte sollen nach Möglichkeit über Fernmeldeverbindungen verfügen.

Anweisung auf Zusammenarbeit

Regelung des Zusammenwirkens von Truppen oder Personen, die in keinem

Unterstellungsverhältnis zueinander stehen.

Verpflichtet zu gegenseitiger Unterrichtung, Beratung und Unterstützung bei

einer gemeinsamen Aufgabe. Der auf Zusammenarbeit angewiesene bleibt seinem Führer

nach Grundgliederung unterstellt und erhält von diesem den Auftrag. Er ist

verpflichtet, die Forderung des anderen zu erfüllen, soweit es sein Auftrag zuläßt.

Arbeitsbereitschaft

Zustand, in dem eine Einrichtung oder ein Stab nach Abschluß aller

Vorbereitungen, einschließlich der Sicherung die Arbeit aufnehmen kann.

Artilleriebekämpfung

Teil des Feuerkampfes der Artillerie, bei dem feindliche Geschütze,

Granatwerfer, Raketenwerfer, Panzerabwehr- und Flugabwehrgeschütze in Stellung

bekämpft werden.

Zur Zielortung sind meist technische Aufklärungsmittel notwendig.

Artillerieführer

Bezeichnung für einen Führer der Artillerietruppe, der seinen Truppenführer

in artilleristischen Fragen berät.

Der Artillerieführer ist für die einheitliche Vorbereitung und Führung des

Feuerkampfes der gesamten Artillerie, die dem Truppenführer untersteht, und für

die artilleristische Aufklärung verantwortlich. Auf Weisung seines Truppenführers

kann er auch der Artillerie unterstellter Großverbände Feueraufträge

erteilen.

Artillerieführer der Division ist der Kommandeur des

Divisionsartillerieregiments, Artillerieführer des Korps der

Artilleriekommandeur (ArKo) oder der Regimentskommandeur eines zugeteilten

Artillerie-Regimentsstabes z.b.V.; Artillerieführer der Armee meistens eine Höherer

Artilleriekommandeur (Harko).

Artilleriewetterdienst

Kräfte der Aufklärenden Artillerie, die Wetterdaten für die Schießende und

die Aufklärende Artillerie ermitteln und auswerten.

Auffangminensperre

Mit oder ohne Schema, offen oder verdeckt angelegte Minensperre.

Die Auffangminensperre soll das Vordringen des Feindes verlangsamen und seinen

Angriff möglichst zum Stehen bringen oder in bestimmte Richtungen lenken. Sie

ist zu verteidigen, mindestens aber zu sichern oder mit beobachtetem Feuer zu überwachen.

Ihre Lage muß auf die Operationen der Kampftruppe abgestimmt sein.

Aufgabentabelle

Besondere, für begrenzte Zeit gültige Form des Feuerplans. Die Aufgabentabelle

legt folgende Einzelheiten fest:

-schießende Truppenteile

-Zeit der Bekämpfung

-zugewiesene Ziele

-Munitionseinsatz

Aufklärung

Sammelbegriff für alle Maßnahmen, die dazu dienen, durch militärische Kräfte

Informationen vor allem über den Feind zu gewinnen.

à Aufklärung, artilleristische

à Aufklärungstiefe

à Eindringtiefe

à Erkundung

à Flugabwehraufklärung

à Gefechtsaufklärung

à Luftaufklärung

à Nachrichtenaufklärung

Aufklärung, artilleristische

Mit Mitteln der Artillerie betriebene Aufklärung als Voraussetzung für die Führung

des Feuerkampfes.

Die artilleristische Aufklärung dient dazu

-das Gefechtsfeld zu überwachen,

-Ziele zu entdecken und zu bestimmen

-das Feuer eigener Waffen zu lenken und den Erfolg des Wirkungsschießen

festzustellen.

-die eigenen Aufklärungsergebnisse und solche anderer Truppen auszuwerten und

zu melden.

Kräfte der art. Aufklärung sind die Vorgeschobenen Beobachter der Artillerie

und die Einheiten der Beobachtenden Artillerie (Beobachtungsabteilungen und

–Batterien) sowie in Einzelfällen eigens für Zwecke der Artillerie

eingesetzte Aufklärungsfliegerkräfte.

Aufklärungsmittel

Geräte und Systeme, durch deren Einsatz Aufklärungsergebnisse und

Informationen gewonnen werden. Zu den Aufklärungsmitteln gehören:

-optische Meßinstrumente

-Geräte zur Schall- und Lichtmessung

-Luftbildsysteme

-Geräte der Fernmeldeaufklärung

-Radargeräte / Funkmeß

Aufklärungsziel

Feindkräfte, Geländeteile, Anlagen, Einrichtungen, Waffen und Gerät sowie

Sachverhalte, gegen die sich die Aufklärung richtet.

Wichtige Aufklärungsziele sind Truppenansammlungen, Feuerstellungen schwerer

Waffen, Gefechtsstände, Fernmeldezentralen, Einrichtungen der Luftwaffe,

Feldbefestigungen, Sperren und Versorgungseinrichtungen des Feindes. Auch die

Feststellung, wo sich feindfreies Gelände befindet, kann Ziel der Aufklärung

sein.

Aufmarsch

Bewegungen von Truppen in die für den Kriegsfall vorgesehenen Einsatzräume

sowie Einrichten der Versorgungseinrichtungen.

Aufnahme

Operation, bei der eine Truppe aus Stellungen das Ausweichen anderer Kräfte überwacht

und nachdrängenden Feind so lange aufhält, bis die aufzunehmenden Truppen

durch die Stellung geschleust oder in dieser abwehrbereit sind.

Aufnahmebereitschaft

Zustand, in dem eine Sanitätseinrichtung Verwundete aufnehmen, behandeln und

pflegen kann.

Aufnahmelinie (ANL)

Führungslinie bei der Aufnahme, nach deren Überschreiten durch die

ausweichende Truppe der Führer der Aufnahmetruppe für die Operationsführung

verantwortlich ist.

Aufnahmestellung

Stellung, in der eine Truppe eingesetzt ist, um ausweichende Truppen

aufzunehmen.

Aufnahmetruppen

Kräfte, die Auftrag haben, andere Truppen aufzunehmen.

Auftrag

Der Teil jedes Befehls, der das Ziel setzt.

Auftragstaktik

à Führen mit Auftrag

Ausbruch

Operation von Kräften mit dem Ziel, sich aus einer Einschließung zu befreien.

Auslaufpunkt

Befohlener Punkt auf einem Marschweg, der das Ende einer Marschstraße angibt,

er ist zu einer bestimmten Zeit zu überschreiten.

Vom Auslaufpunkt erreichen die Teile einer Marschkolonne ihre

Marschziele/Einsatzräume selbständig.

Der Auslaufpunkt soll so liegen, daß die Truppen ihn zügig überschreiten können

und sich auf dem Weitermarsch nicht gegenseitig behindern. Am Auslaufpunkt enden

im allgemeinen die für den Marsch befohlenen Unterstellungen.

Auslaufzeit

Zeitpunkt, zu dem das letzte Fahrzeug einer Marschkolonne dem Auslaufpunkt zu

durchfahren hat.

ausschalten

Feuerauftrag/Feueranforderung: Dem Feind an bestimmten Stellen für eine

begrenzte Zeit durch Nebel- und Brisanzfeuer die Möglichkeit der Beobachtung

und der Waffenwirkung zu nehmen.

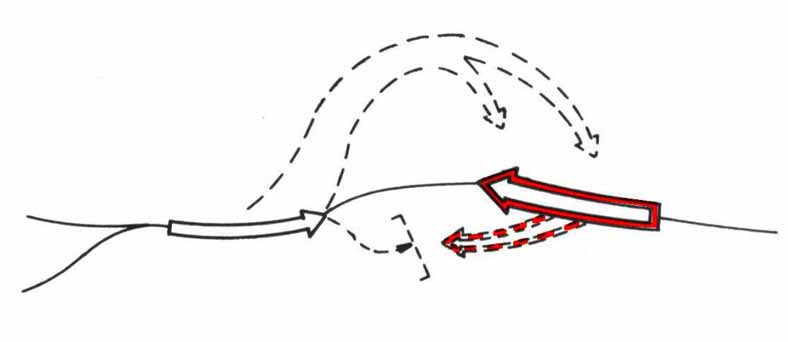

ausweichen

Operation, bei der ein im Gefecht stehende Truppe Abstand vom Feind gewinnen

soll, um anderweitig eingesetzt zu werden.

Ausweichfrequenz

Frequenz, die einer bestimmten Funkverkehrsbeziehung für den Fall zugeteilt

ist, in dem die Arbeitsfrequenz nicht verwendet werden kann.

Befehl

Anweisung zu einem bestimmten Verhalten, die ein militärischer Vorgesetzter

einem Untergebenen schriftlich, mündlich oder in anderer Weise allgemein oder für

den Einzelfall mit dem Anspruch auf Gehorsam erteilt.

Befehlshaber

1. Truppenführer oberhalb der Korpsebene

2. Bezeichnung für einen Truppenführer nach besonderer Festlegung (z.B.

Befehlshaber im Wehrkreis, Wehrmachtbefehlshaber)

Befehlsstelle, bewegliche

Einrichtung mit Personal und möglichst Kraftfahrzeugen, mit deren Hilfe ein Führer

für begrenzte Zeit außerhalb seines Gefechtsstandes führen kann, wenn er am

Brennpunkt des Geschehens persönlichen Einfluß auf die Operation nehmen will.

Die bewegliche Befehlsstelle wird aus Personal und Material des jeweiligen

Stabes gebildet. Durch ausreichende Ausstattung mit Fernmeldemitteln muß die Führungsfähigkeit

der beweglichen Befehlsstelle und die sichere Verbindung zum Gefechtsstand

unbedingt sichergestellt werden.

Häufig wurde statt dessen die Bezeichnung „Führungsstaffel“ verwendet.

Zusammensetzung am Beispiel einer Division:

-Divisionskommandeur mit Ordonnanzoffizier im Kübelwagen

-Artillerie- und ggf. Pionierführer im Kübelwagen

-ein bis zwei Funkwagen

-mehrere Kradmelder

-ggf. Luftwaffenverbindungsoffizier mit eigenem Funktrupp.

Begegnungsgefecht

Gefecht, das entsteht, wenn marschierende oder entfaltet vorgehende Gegner

aufeinandertreffen und den Kampf ohne Vorbereitung aufnehmen. Mit dem Entschluß

des Führers, wie er die Operation weiterführen will, geht das

Begegnungsgefecht in einer der Gefechtsarten über.

Behelfsbrücke

Brücke, die Pioniere in Behelfsbauweise aus örtlich vorhandenen, aus dem Lande

beschafften oder zugeführten Baustoffen bauen. Militärischer und ziviler

Verkehr kann sie wie ständige Brücken nutzen. Auch beschädigte ständige Brücken

lassen sich so wieder herstellen.

Der Bau von Behelfsbrücken ist meistens durch hohen Materialverbrauch bei

geringen technischen Voraussetzungen sowie einfachen Konstruktionen

gekennzeichnet.

beherrschen

In einen bestimmten Raum so mit Feuer wirken können, daß dem Feind dort die

Handlungsfreiheit verwehr ist.

bekämpfen

Feuerauftrag/Feueranforderung: Allgemein gehaltener Ausdruck für Feueraufträge

und Feueranforderungen, wenn sich die beabsichtigte Art der Wirkung noch nicht

festlegen läßt oder dem Ausführenden überlassen bleiben soll.

Beleuchtungsstufe

Grad der Beleuchtung eines Fahrzeugs.

Die Beleuchtungsstufe für Märsche bei Nacht befielt der militärische Führer,

der den Marsch anordnet, entsprechend der Lage.

Sind Sperrlinien für Beleuchtung festgelegt, dürfen diese feindwärts höchstens

mit der befohlenen Beleuchtungsstufe überschritten werden.

Bereitschaftsgrad

Zustand, den Truppen einzunehmen haben, um

-unverzüglich oder

-zu einem bestimmten Zeitpunkt oder

-nach Ablauf einer festgesetzten Zeitspanne oder

-nach Durchführen bestimmter Maßnahmen

einen Auftrag erfüllen oder eine Funktion ausüben zu können.

Bereitschaftsgrade dienen dazu, die Reaktionszeit der jeweiligen Lage

anzupassen. Sie erleichtern Befehlsgebung und Meldewesen. Bedeutung und Inhalt

der verschiedenen Bereitschaftsgrade können allgemein oder für einzelne

Truppengattungen entsprechend deren Eigenart unterschiedlich festgelegt sein.

Betriebsart

Diejenige Art des Fernmeldebetriebs, für die Fernmeldeanlage oder ein

Fernmeldegerät geeignet, verwendbar oder geschaltet ist.

Betriebsarten sind z.B.

-Sprechen (Telephonie, Sprechfunk)

-Schreiben (Fernschreiber, Schreibfunk)

-Tasten (Telegrafie, Tastfunk)

Beurteilung der Lage

Überlegungen zu einer bestimmten Lage als Vorbereitung für den Entschluß. In

der Beurteilung der Lage werden die auf die Erfüllung des Auftrages

einwirkenden Faktoren untersucht. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten des

eigenen Handelns werden anschließend gegeneinander abgewogen. Die Beurteilung

der Lage ist Teil des Führungsvorgangs

Bewegungslinie

Führungslinie, die den weg zur Aufklärung angesetzter Kräfte in groben Zügen

vorschreibt. An einen bestimmten Weg wird ein Spähtrupp nur dann gebunden, wenn

ihm eigene Kräfte folgen sollen.

Bewegungsstreifen

Der einer Truppe befristet zugewiesene, durch seitliche Grenzen festgelegte Geländestreifen,

den sie in der ganzen Breite ohne Bindung an bestimmte Straßen für Bewegungen

und auch zur Entfaltung ausnutzen kann. Bewegungsstreifen werden vor allem dann

befohlen, wenn die Truppe ins Gefecht geführt wird.

binden

Festhalten von Kräften des Feindes in einem bestimmten Raum durch Angriff oder

Vortäuschen einer Angriffsabsicht, um ihre Verwendung an anderer Stelle zu

verhindern.

In manchen Lagen kann ein Feind allein durch die Anwesenheit eigener Kräfte

gebunden werden, sofern sie für ihn eine Bedrohung darstellen.

blenden (allgemein und als Feuerauftrag/Feueranforderung)

Dem Feind für eine begrenzte Zeit – meist durch künstlichen Nebel – die

Sicht nehmen und ihn dadurch an der Beobachtung und an beobachtetem Feuer

hindern oder in seinen Bewegungen behindern.

blind abgesetzter Spruch

Einmaliges oder wiederholtes Senden einer Nachricht über Funk an eine oder

mehrere Gegenstellen, wobei die empfangende Stelle aus taktischen Gründen nicht

antworten darf oder aus technischen Gründen nicht antworten kann.

Blockverkehr

Form der Regelung des Straßenverkehrs.

Auf Straßenabschnitten, die keinen Gegenverkehr zulassen, aber für die

Durchfahrt in beiden Richtungen offen sein müssen, werden die

Verkehrsrichtungen abwechselnd gesperrt und freigegeben.

Breitkeil

Eine Grundform der Entfaltung.

Im Breitkeil kann eine große Zahl von Waffen nach vorne wirken. Die breite Form

birgt außerdem für den Feind die Gefahr sein Feuer aufzusplittern. Nachteil

ist die mögliche schnelle Bindung der vorne eingesetzten Teile und die geringe

Tiefe.

Brückenkommandant

An einer Kriegsbrücke eingesetzter Pionieroffizier, der für den technischen

Betrieb verantwortlich ist. Im stehen Pionierkräfte zur Verfügung. Ist keine

Gewässerzone eingerichtet, nimmt der Brückenkommandant auch die Aufgaben des

Leiters der Übergangsstelle wahr.

Brückenkopf

Geländeraum feindwärts eines Gewässers, den eigene Truppen besetzen und

halten, um nachfolgenden Kräften den Uferwechsel zu ermöglichen oder über das

Gewässer nach rückwärts auszuweichenden Kräften eine oder mehrere Übergangsstellen

offenzuhalten. Oft können unterstützende Waffen (Artillerie) zunächst nur vom

freundwärtigen Ufer aus eingesetzt werden.

Brückenstelle

Stelle am Gewässer, die den Einsatz einer Kriegsbrücke zuläßt oder an der

eine Kriegsbrücke geplant oder eingesetzt ist.

Chemische Kampfmittel / Kampfstoffe

à Kampfstoff

Deckname

Hauptwort als Deckbezeichnung für eine Kommandobehörde, einen Truppenteil oder

eine sonstige Dienststelle

Deckwort

Hauptwort als Deckbezeichnung für einen Begriff, eine vorher festgelegte

Nachricht oder bestimmte Maßnahmen.

Doppelreihe

Eine Grundform der Entfaltung.

Durchbruch

Lage, bei der es dem Angreifer gelungen ist, den Feind so tief zu durchstoßen,

daß dieser zunächst keinen zusammenhängenden Widerstand mehr leisten kann.

Durchfahrstelle

Eine für Fahrzeuge erkundete, oft hergerichtete und meist gekennzeichnete

Stelle, an der sich ein Gewässer durchfurten läßt.

Durchlauflinie (DL)

Quer zur Bewegungsrichtung verlaufend Führungslinie zur räumlichen und

zeitlichen Koordinierung von Bewegungen.

Der Truppe kann der Zeitpunkt befohlen werden, ab wann sie eine Durchlauflinie

überschreiten darf oder bis wann sie diese überschritten haben muß.

Bei Bewegungen über Gewässer grenzen Durchlauflinien die Gewässerzone ab.

Durchlaufpunkt

Zwischen Ablaufpunkt und Auslaufpunkt festgelegter Punkt auf einer Marschstraße,

der zu einer bestimmten Zeit zu überschreiten ist. Jede Marschstraße kann

mehrere Durchlaufpunkte haben. Sie dienen der Marsch- und Verkehrsüberwachung.

Durchlaufpunkte liegen oft an Stellen, an denen Verkehrsregelung erforderlich

ist.

Durchlaufzeit

Zeitspann zwischen dem Eintreffen des vordersten und des letzten Fahrzeugs einer

Marschkolonne, Marschgruppe oder Einheit an einem beliebigen Punkt. Sie gibt

unter Berücksichtigung der Marschgeschwindigkeit die Länge einer Marschkolonne

in Stunden oder Minuten an.

Einbruch

1. Phase des Angriff, in der die angreifende Truppe in eine vom Feind besetzte

Stellung eindringt.

2. Lage in der Verteidigung, bei der der Angreifer in oder zwischen verteidigte

Stellungen eingedrungen ist, der Zusammenhang der Verteidigung jedoch noch

gewahrt bleibt.

Eindringtiefe

Entfernung jenseits der vorderen eigenen Kampftruppenstellungen, über die Aufklärungskräfte

in feindbesetztes Gebiet eindringen

Einsatzbereitschaft

Die Fähigkeit eines Truppenteils / einer Dienststelle, gegliedert und ausgerüstet

nach KStN/KAN, einen Einsatzauftrag zu erfüllen.

Personelles und materielles Fehl, Mängel in der Ausbildung oder im Zustand es

Materials können den Kampfwert mindern, schließen jedoch die

Einsatzbereitschaft nicht aus.

Einsatzplan

Ergebnis der Planung, das zeigt, wie ein militärischer Führer die ihm für Erfüllung

seines Auftrags zur Verfügung stehenden Kräfte und Mittel einsetzen will.

Der Einsatzplan kann auch die Form einer graphischen oder tabellarischen

Darstellungen haben, die eine Übersicht über den Ablauf des Einsatzes von Kräften

nach Art, Ort und Zeit sowie die notwendige Logistik gibt.

Einschießen

Ermittlung der Schußwerte für das Wirkungsschießen von Artillerie und

Granatwerfern durch Abgabe einzelner Schüsse und deren Einmessen oder

Beobachten, wenn sonstige sichere Schießgrundlagen fehlen.

Einschießen ist vor allem dann zweckmäßig, wenn

-das Ziel sich dem Feuer nicht entziehen kann (ortsfeste Ziele, wie

Stellungsanlagen, Befestigungen),

-der Feind Auflockerung und Deckung bis zum Wirkungsschießen kaum verbessern

kann,

-der Feind in erster Linie gestört werden soll

-der Feind vor allem zum Stellungswechsel gezwungen werden soll.

Einschließung

Lage, in der eine Truppe rundum von ihren Verbindungen zu Lande abgeschnitten

ist.

Einzelbefehl

Art eines Befehls, der sich nur an einen oder einen Teil der unterstellten Führer

richtet.

Entfaltung

Auflockerung einer Truppe in der Bewegung.

Die Entfaltung erhöht die Gefechtsbereitschaft, erleichtert die Ausnutzung des

Geländes, verbessert die Wirkungsmöglichkeit der eigenen Waffen und vermindert

die feindliche Waffenwirkung. Sie erschwert aber gleichzeitig die Führung und

vermindert die Marschgeschwindigkeit.

Grundformen der Entfaltung sind Reihe, Doppelreihe, Keil, Breitkeil, für Züge

und Kompanien darüber hinaus Staffel und Kette.

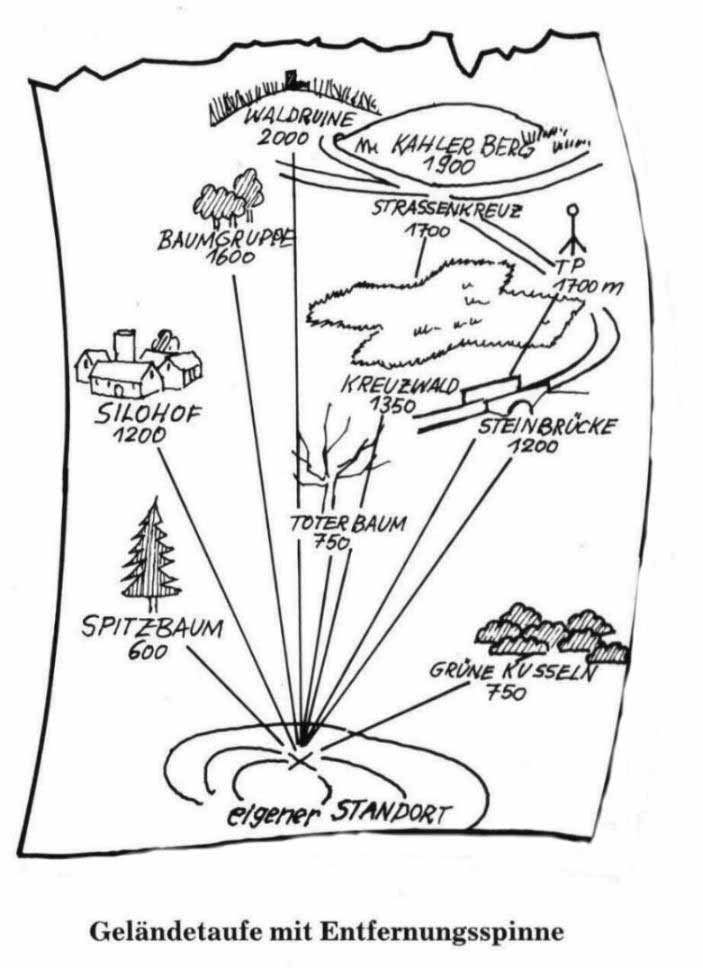

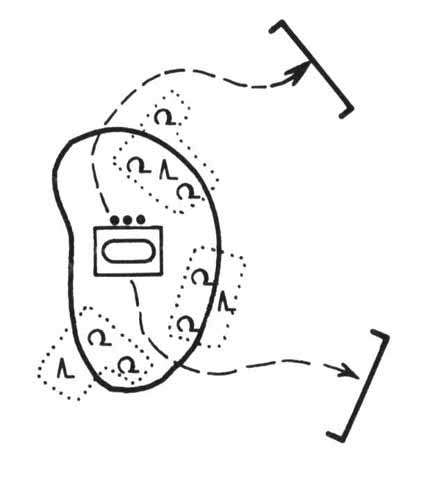

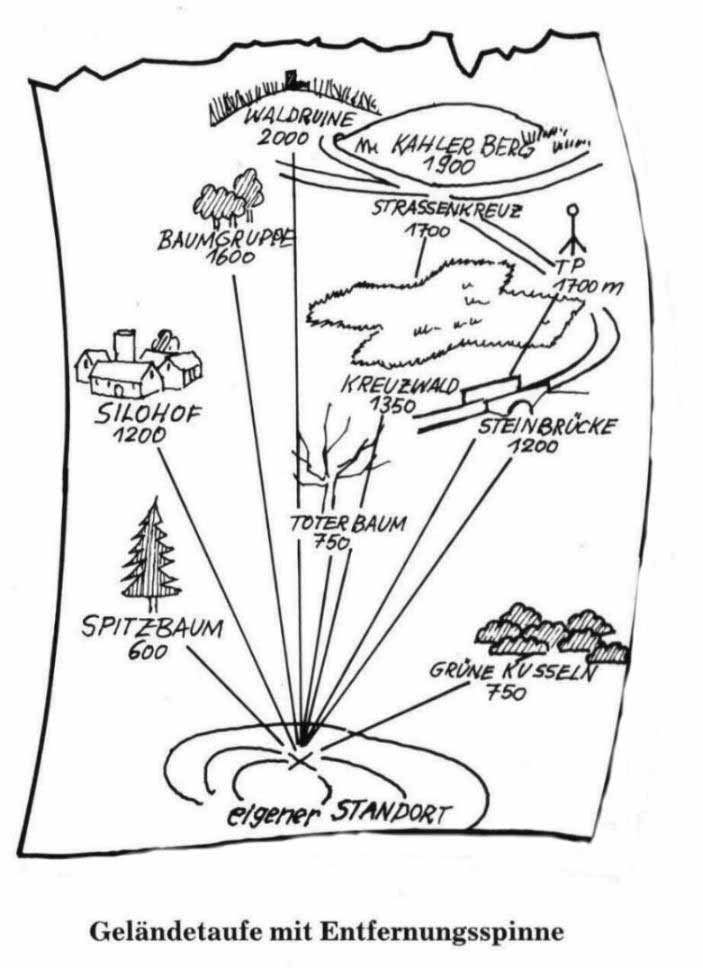

Entfernungsspinne

Skizze, in der der eigene Standort, wichtige Geländepunkte und die Entfernungen

dorthin festgehalten sind. Sie dient als Hilfsmittel im Feuerkampf, vor allem

bei der Feuerleitung. Für den Feuerkampf bei Nacht und schlechter Sicht kann

die Entfernungsspinne durch die für die Richtpunkte ermittelten Werte (Erhöhung

und Seitenrichtung) ergänzt werden.

à Geländetaufe

Entschluß

Die Entscheidung eines militärischen Führers, wie er eine ihm gestellte

Aufgabe zu erfüllen beabsichtigt oder auf eine Veränderung der Lage reagiert.

Der Entschluß muß knapp und unmißverständlich die Absicht des Führers

wiedergeben; ohne auf Einzelheiten einzugehen, enthält er die Grundzüge des

Operationsplans.

Erfassungsbasis

Räumliche Anordnung von mehreren Erfassungsstellen zur Suche, Aufnahme und

Peilung elektromagnetischer Ausstrahlungen des Feindes. Nachrichtenaufklärung

wird im allgemeinen von einer Erfassungsbasis aus betrieben.

Erkundung

Sammelbegriff für alle Maßnahmen, die dazu dienen, Informationen über Gelände,

Bevölkerung, ortsfeste Anlagen, Einrichtungen und andere Umweltbedingungen zu

gewinnen.

à Pioniererkundung

erreichen

Auftrag an eine Truppe, in einen bestimmten Geländeraum zu marschieren oder

vorzugehen; der den Auftrag erteilende Führer rechnet nicht mit Feindberührung.

Fachliche Unterstellung

Sie umfaßt die Unterstellung in der Ausübung einer fachlichen Tätigkeit (z.B.

auf Verwaltungs-, ärztlichen oder veterinärärztlichen Gebiet, dem Gebiet der

Abwehr, des Feldgendarmeriewesens oder auf dem Gebiet des Kriegskarten- und

Vermessungswesens usw.).

Fahrzeugabstand

Abstand zwischen einzelnen Fahrzeugen in Metern. Auf dem Marsch beträgt der

Fahrzeugabstand 25 oder 50 m, bei starker Luftgefahr 100 m, wenn nicht sogar die

Auflösung der Kolonne in Einzelgruppen von 3 bis 5 Fahrzeugen geboten ist.

Unter besonderen Bedingungen (Nachtfahrt ohne Beleuchtung, schlechte Sicht) kann

Sichtabstand befohlen werden.

Der Fahrzeugabstand beim Übergang über Brücken kann je nach Tragfähigkeit

und Bauweise der Brücke gesondert befohlen werden.

à Marschabstand

Feindmöglichkeiten

Handlungsweisen, zu denen der Feind fähig ist und die sich auf die Durchführung

des eigenen Auftrags auswirken können.

Der Begriff „Möglichkeiten“ umfaßt nicht nur die Wahl der Gefechtsart wie

Angriff, Verteidigung, hinhaltenden Widerstand, sondern alle im Rahmen der

Gefechtsarten möglichen Einzelmaßnahmen einschließlich der Wahl des Ortes für

Angriffshandlungen.

Die „Möglichkeiten des Feindes“ werden unter Berücksichtigung aller

bekannten Faktoren erwogen, die sich auf das Gefecht auswirken und zu denen

Zeit, Raum, Wetter, Gelände, Stärke und Kräfteverteilung des Feindes gehören.

Feldbefestigung

Sammelbegriff für alle feldmäßigen Anlagen und Einrichtungen, die dem Kampf,

der Beobachtung, der Deckung und der Erleichterung des Lebens im Felde dienen.

à Geländeverstärkung

Feldmäßige Sperren

Sperre, die die Truppe mit oder ohne Unterstützung der Pioniere mit eigenen

oder vorgefundenen Mitteln anlegt. Hauptformen sind Draht- und Minensperren.

Fernmeldeverbindung

häufig statt Nachrichtenverbindung gebrauchter Ausdruck.

Die wesentlichen Fernmeldeverbindungen sind

-Drahtverbindungen, einschließlich der Ausnutzung postalischer Netze

-Funkverbindung

-Richtfunkverbindung, kann wie eine Drahtverbindung genutzt werden.

-optische Verbindung (Blinkgerät)

Verbindungen durch Einsatz von Brieftauben oder Meldehunden waren kaum von

Bedeutung.

Als Sonderfernmeldeverbindung wird eine Fernmeldeverbindung bezeichnet,

die bestimmten Bedarfsträgern oder Benutzern für einen besonderen Zweck zu

dauernder oder zeitlich begrenzter Benutzung zur Verfügung steht.

à Punkt-zu-Punkt-Verbindung

à Verkehrsart

à Verkehrsform

Feueranforderung

Anforderung von Feuerunterstützung, bei der die gewünschte Wirkung mit

festgelegten Begriffen bezeichnet wird. Begriffe für die Feueranforderung sind

z.B.

-abriegeln

-ausschalten

-bekämpfen

-beleuchten

-blenden

-niederhalten

-stören

-überwachen

-vernichten

-zerschlagen

-zerstören

Feuerart

Sammelbezeichnung für die verschiedenen Möglichkeiten des Feuerns. Feuerarten

sind

1. beim Schießen mit Handwaffen und mit Maschinenwaffen

- Einzelfeuer

- Feuerstöße

2. bei der Rohrartillerie und den Granatwerfern

- Salvenfeuer

- Gruppenfeuer

- Lagenfeuer

- geschützweises Feuer

3. bei den Nebelwerfern (Raketenwerfern)

- Teilserienfeuer

- Serienfeuer

Feuerauftrag

Auftrag für den Feuerkampf, bei dem die geforderte Wirkung mit festgelegten

Begriffen bezeichnet wird.

Diese Begriffe entsprechen denen für Feueranforderungen.

Der Feuerauftrag gibt das Ziel an und bezeichnet den Zweck, der mit dem Feuer

erreicht werden soll. Er kann außerdem Zeit und Form des Wirkungsschießen

sowie die Munitionsmenge enthalten.

à Artillerieführer

à Feuerkampf

à Wirkungsschießen

Feuereinheit

Teileinheit oder Truppenteil unter einheitlicher Feuerleitung in der Größenordnung,

die erforderlich ist, um eine ausreichende Waffenwirkung zu erzielen.

Feuereinheit ist den Regel

-bei den Kampftruppen der Zug oder die Gruppe (auch bei den schweren

Infanteriewaffen)

-bei den Panzerjägern das Geschütz

-bei der Flugabwehr die Batterie, bei der leichten Flugabwehr auch der Zug.

-bei der Rohrartillerie die Abteilung (Ausnahme bei schwerer Artillerie)

-bei den Nebelwerfern (Raketenartillerie) die Batterie oder der Zug.

Feuerkampf

Der Feuerkampf hat das Ziel, feindliche Kräfte zu vernichten oder am Handeln zu

hindern. Er soll die Angriffskraft oder den Widerstand des Feindes brechen und

eigene Bewegungen ermöglichen.

à allgemeiner Feuerkampf

à Feuerkampf, Führung des

à unmittelbare Feuerunterstützung

Feuerkampf, Führung des

1. Allgemein

Führungstätigkeit, die den Einsatz der Waffen räumlich – vor allem durch

Zielzuweisung – oft auch zeitlich und nach der beabsichtigten Wirkung regelt.

2. Artilleristisch

Art und Weise, in der ein Artillerieführer im Auftrag des Truppenführer das

Feuer der Artillerie durch Feueraufträge regelt.

Feuerkommando

Formalisierter Befehl für die Feuerleitung.

Das Feuerkommando ist in der Reihenfolge und – soweit möglich – auch im

Wortlaut festgelegt.

Feuerplan

Mittel der artilleristischen Feuerleitung, das dazu dient, das Feuer aller

unterstellten Waffen zu leiten.

Der Feuerplan wird vom Artillerieführer erarbeitet.

à Aufgabentabelle

à Plan für die Führung des

Feuerkampfes

Feuerstellung

Geländeraum, wo eine Einheit der Artillerie oder der Granatwerfer für den

Feuerkampf in Stellung geht.

Die Feuerstellung, in der eine Batterie wirkungsbereit ist, heißt

Hauptfeuerstellung.

Feuerstellungsraum

Geländeraum, der mehrere zusammengehörige Feuerstellungen der Artillerie umfaßt.

Die Feuerstellungen der Batterien einer Abteilung bilden einen

Feuerstellungsraum.

Feuerüberfall

Schlagartig einsetzendes, mit schneller Schußfolge abgegebenes Feuer.

Im Befehl für einen Feuerüberfall kann die Munitionsmenge oder die Dauer des

Feuers begrenzt werden.

Feuervorbereitung

Nach Zeiten und Zielen geplantes Feuer der Artillerie, der Granatwerfer, der

Luftstreitkräfte und anderer Waffen von einem bestimmten Zeitpunkt vor

Angriffsbeginn bis spätestens zum Einbruch der Kampftruppen.

Feuerzusammenfassung

Vereinigung des Feuers mehrerer Waffen, bei der Artillerie mehrerer Batterien

oder Abteilungen, auf ein Ziel.

Flächenmarsch

Marsch, bei dem die gesamte Breite von Bewegungsstreifen ausgenutzt wird.

Flanke

Linke oder rechte Seite einer Truppe in ihrer ganzen Tiefe.

Fliegerabwehr

Sammelbegriff für die von allen Truppen zum Schutz gegen Bedrohung aus der Luft

zu treffenden Maßnahmen.

Hierzu gehören Fliegerschutzmaßnahmen, wie Tarnung, Täuschen, Auflockerung

und Deckung, die Beobachtung des Luftraums und das Bekämpfen tieffliegender

Luftfahrzeuge oder von Luftlandungen mit allen dazu geeigneten Waffen.

à Flugabwehr

Flugabwehr

Überwachung des Luftraums und Bekämpfung feindlicher Luftfahrzeuge durch die

Flugabwehrtruppen von Heer und Luftwaffe, um Truppen und deren Einrichtungen

sowie wichtige Anlagen gegen Angriffe und Aufklärung aus der Luft zu schützen.

Flugabwehraufklärung

Aufklärung von Luftfahrzeugen durch die Flugabwehrtruppe des Heeres und der

Luftwaffe.

Sie umfaßt

-die Beobachtung und Überwachung des Luftraums,

-das Entdecken und Identifizieren von Luftfahrzeugen

-das Sammeln und Auswerten der Aufklärungsergebnisse

-das Erstellen und Weitergeben der Luftlage

-das Absetzen von Fliegerwarnungen

Die Flugabwehraufklärung wird durch den Luftraumspähdienst aller Truppen ergänzt.

Flügel

Vorderer linker und rechter Teil einer Truppe.

Front

1. Der von einer Truppe der Breite nach eingenommene Raum von ihrem linken bis

zu ihrem rechten Flügel.

2. Die Richtung zum Feind.

3. Linie, an der eine Truppe dem Feind gegenübersteht.

Führen mit Auftrag

Führungsverfahren, in dem der Unterstellte im Rahmen der Absicht des

Befehlenden weitgehend Freiheit in der Ausführung seines Auftrages hat.

Die Aufträge sollen nur die Bindungen enthalten, die für das Zusammenwirken

mit anderen unerläßlich sind und müssen mit den Kräften, Mitteln und

Befugnissen des Unterstellten erfüllbar sein.

Führen mit Auftrag verlangt Einheitlichkeit im Denken, Urteils- und Entschlußkraft

sowie verantwortungsbewußtes Handeln auf allen Ebenen.

Führung

1. Richtungsweisendes, regelndes Einwirken auf das Verhalten unterstellter

Soldaten und der Einsatz materieller Mittel, um eine Zielvorstellung zu

verwirklichen.

2. Gesamtheit der Führer eines bestimmten Bereichs; im weitesten Sinne auch die

Spitze einer Organisation oder einzelner Teilbereiche.

Die Führung gliedert sich in oberste, obere und untere Führung. Untere Führung

umfaßt alle Verbände unterhalb der Divisionsebene, obere Führung den Bereich

Division bis Heeresgruppe/ Wehrmachtsbefehlshaber, die oberste Führung die

Kriegsspitzengliederung der Wehrmacht.

Führungsebene

Bezeichnung für die Einstufung vergleichbarer militärischer

Verantwortungsbereiche in den hierarchischen Aufbau der Streitkräfte.

Die Führungsebene wird nach der Größenordnung eines Truppenteils oder

Befehlsbereichs bezeichnet, z.B. Kompanieebene, Regimentsebene, Divisionsebene,

Heeresgruppenebene.

Führungslinien

Linien, mit den die Führung Verantwortungsbereiche abgrenzt oder Bewegungen,

Feuer und sonstige Tätigkeiten von Truppen räumlich, oft auch zeitlich,

regelt. Solche Führungslinien sind z.B.

-Ablauflinie

-Angriffsachse

-Aufnahmelinie

-Bewegungslinie

-Durchlauflinie

-Grenzen

-Hauptkampflinie

-Linie für die Feuereröffnung

-Meldelinie

-Sicherungslinie

-Sperrlinie für Beleuchtung

-Verzögerungslinie

Führungsorganisation

Zusammenfassende Bezeichnung für die Einteilung der Führungsebenen, die

Aufgaben des Führungspersonals sowie für die Gliederung und den Einsatz der Führungseinrichtungen

(z.B. Stäbe und Gefechtsstände).

Führungsstaffel

à Befehlsstelle, bewegliche.

Führungsunterlagen

Unterlagen, die führungswichtige Informationen zweckmäßig und anschaulich

darstellen.

Führungsunterlagen sind vor allem Karten, Tabellen, Übersichten, Statistiken

und Pläne sowie Kriegstagebücher. Der Zweck der Darstellung bestimmt Form und

Inhalt. Führungsunterlagen sollen das Wesentliche schnelle erkennen lassen,

ohne Spezialkenntnisse verständlich sein und leicht geändert werden können,

so daß sie stets auf dem neuesten Stand sind.

Führungsvorbehalt

Befehl, mit dem ein Führer anordnet, daß über bestimmte Kräfte und Mittel

nur mit seiner Zustimmung verfügt werden darf.

Führungsvorgang

Zusammenfassende Bezeichnung für den zielgerichteten, in sich geschlossenen

Denk- und Handlungsablauf zur Lösung von Führungsaufgaben. Der Führungsvorgang

setzt mit Eingang eines Auftrags oder wesentlichen Lageänderungen ein und umfaßt

-Lagefeststellung

-Planung mit Beurteilung der Lage, Entschluß und Operationsplan

-Befehlsgebung

-Kontrolle.

Funkrelaisstelle

In eine Funkverkehrsbeziehung eingeschobene Funkstelle, die dazu dient,

aufgenommene Sendungen auf einer anderen Frequenz automatisch wieder

auszustrahlen.

Funkwiederholer

In eine Funkverkehrsbeziehung eingeschobene Funkstelle, die dazu dient,

aufgenommene Sendungen auf derselben Frequenz anschließend erneut

auszustrahlen, um dadurch den Wirkungsbereich der sendenden Stelle zu vergrößern.

Gangbarmachen des Geländes

Sammelbegriff für alle Maßnahmen, die dazu dienen, Bewegungsmöglichkeiten für

die eigene Truppe zu schaffen, zu erhalten oder zu verbessern.

Dazu gehören

-das Öffnen, Überbrücken und Räumen von Hindernissen

-das Erhalten oder Steigern der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes, vor

allem von Straßen und

Brücken einschließlich des Baus

von Kriegs- und Behelfsbrücken.

gedeckte Aufstellung

Aufstellung von Kampffahrzeugen in der Nähe ihrer Stellungen in einem Geländeraum,

der ihnen Tarnung und möglichst auch Deckung bietet.

Die gedeckte Aufstellung wird in Zusammenhang mit den Stellungen befohlen.

Stellungen und Wege dorthin sind für den Kampf bei Tag und Nacht zu erkunden.

Es muß möglich sein, daß Feuer kurzfristig und überraschend zu eröffnen.

Eine gedeckte Aufstellung beziehen Kampffahrzeuge,

-während Stellungen erkundet oder vorbereitet werden.

-wenn die Stellungen keinen Schutz vor Bedrohung aus der Luft und vor

vorzeitiger feindlicher

Erdaufklärung bieten,

-nicht feststeht, aus welcher Stellung der Feuerkampf aufzunehmen ist.

-während des Gefechts zu versorgen ist.

Gefecht der verbundenen Waffen

Zusammenwirken verschiedener Kräfte und Mittel auf dem Gefechtsfeld unter

einheitlicher Führung eines Truppenführers. Ziel des Gefechts der verbundenen

Waffen ist es, sowohl jeden Truppenteil und jedes Waffensystem ihrer Eigenart

entsprechend zu verwenden als auch die Gesamtheit aller Kräfte am besten zur

Wirkung zu bringen.

Gefechtsart

Von der Zielsetzung einer Operation her bestimmte Art und Weise der

Auseinandersetzung mit dem Feind.

Je nach Absicht – ob Raum gehalten, ob Raum genommen oder unter Aufgabe von

Raum Zeit gewonnen werden soll – unterscheidet man zwischen den Gefechtsarten

Abwehr/Verteidigung, Angriff und Verzögerung/hinhaltender Widerstand.

Gefechtsaufklärung

Aufklärung, die alle Truppen, die mit Feindberührung rechnen müssen oder im

Kampf stehen, dauernd und ohne besonderen Befehl betreiben.

Gefechtsgliederung

Die von Lage und Absicht abhängige Zusammensetzung der Truppen und ihre

Verteilung nach Breite und Tiefe auf dem Gefechtsfeld.

à Grundgliederung

à Truppeneinteilung

Gefechtsstand

Für eine gewisse Zeit an einem bestimmten Ort eingerichtete Befehlsstelle, von

der aus die unterstellten Kräfte geführt werden und Verbindung zur übergeordneten

Führung und zu den Nachbarn gehalten wird. Die Bezeichnung eines

Gefechtsstandes entspricht der Führungsebene, z.B. Bataillons-,

Divisionsgefechtsstand.

Großverbände können mehrere Gefechtsstände einrichten (Hauptgefechtsstand

und Rückwärtiger Gefechtsstand), sie bereiten auch Reservegefechtsstände vor

und erkunden sie zumindest.

à Befehlsstelle, bewegliche

Gefechtsstreifen

Durch seitliche Grenzen festgelegter Geländestreifen, der einer Truppe für

ihre Gefechtsführung zugewiesen ist und für den sie die Verantwortung hat.

Die Grenzen der Gefechtsstreifen erstrecken sich so weit in den Feind, wie die

Truppe für Aufklärung und Sicherung verantwortlich ist.

à Interessenbereich

à Verantwortungsbereich

Gefechtsverband

Truppe in der Größenordnung eines verstärkten Regiments oder verstärkten

Bataillons, die für eine bestimmten Aufgabe mit weitgehend selbständigen

Auftrag aus Teilen verschiedener Truppengattungen gebildet wird.

Die Bezeichnung eines Gefechtsverbandes richtet sich nach seiner

Zweckbestimmung, z.B. Angriffsverband, Verfolgungsverband, Sperrverband,

Vorausverband.

Gefechtswert

Eignung einer Truppe für einen bestimmten Auftrag.

Der Gefechtswert hängt ab von Kampfkraft und Verfügbarkeit der Truppe, sowie

von der Lage, dabei besonders von Feind, Gelände, Wetter und Sicht.

Gegenangriff

Bezeichnung für Angriffe im Rahmen der Gefechtsarten Verteidigung und

hinhaltender Widerstand / Verzögerung auf allen Führungsebenen.

Gegenangriffe sind

-Angriffe von Reserven, die entsprechend dem Operationsplan vorbereitet sind, um

vorgedrungene

feindliche Kräfte aufzufangen, zu

zerschlagen oder verlorenes Gelände zurückzugewinnen sowie

-Angriffe rasch verfügbarer Kräfte, die eine sich bietende günstige

Gelegenheit nutzen, um Teile des

Feindes zu vernichten.

Der Gegenangriff ist möglichst gegen die Flanke des eingebrochenen Gegners zu

richten. Er bedarf, besonders wenn er von stärkeren Kräften oder bei Nacht

unternommen wird, gewöhnlich eingehender Vorbereitungen. Bereitstellung,

Zeitpunkt, Ziel, Artillerieunterstützung müssen von einer Stelle geregelt

werden. Übereilung führt zum Mißerfolg

à Gegenstoß

Gegenstoß

Bezeichnung für örtliche Angriffe mit kurzem Ziel, um in die HKL

eingebrochenen Feind zurückzuwerfen, ehe er sich in dem gewonnenen Gelände

eingerichtet hat. Für einen Gegenstoß sind alle sofort greifbaren, nicht

gebundenen, Kräfte einzusetzen, ohne das der Gesamtzusammenhang der

Verteidigung aufgegeben wird. Die Schnelligkeit der Gegenmaßnahmen ist von

entscheidender Bedeutung, darf jedoch nicht zum Verzicht auf die notwendigen

Absprachen und Aufträge führen.

Gegenstöße können durch abriegelndes Feuer der Artillerie oder der schweren

Infanteriewaffen in den Rücken des eingebrochenen Feindes wirksam unterstützt

werden.

Geländehindernis

Hindernis, vor allem für die Bewegungen motorisierter und gepanzerter Truppen,

das sich aus Form, Bedeckung oder Zustand des Geländes ergibt oder von Gewässern

gebildet wird. Geländehindernisse sind z.B.

-breite Gewässer

-Einschnitte und Schluchten, Hohlwege

-Dämme

-Moore

-dichte Wälder

-Gebirge

-größere Ortschaften

-Industrieanlagen.

Geländetaufe

Verfahren zur Bezeichnung und Verschleierung von Ortsangaben und zur

Erleichterung der Befehlsgebung und der Feuerleitung. Bei der Geländetaufe

erhalten einzelne Geländeräume und –punkte charakteristische, leicht zu

merkende Namen.

Geländeverstärkung

Sammelbegriff für Feldbefestigungen und Sperren.

Sperren sind:

-Vorbereitete Sperren (Sperreinbauten, Sprengkammern- und Schächte)

-Ständige Sperren (Bereits angelegte Panzergräben und Panzerhindernisse im

Zuge von

Befestigungslinien, Hangabstiche)

-Feldmäßige Sperren (Drahtsperren, Baumsperren, Barrikaden, Minensperren

einschl.

Scheinminensperren).

-Zerstörungen und Verwüstungen (durch Brand, Beschuß oder gezielte

Sprengungen geschaffene

Trümmerzonen).

Feldbefestigungen umfassen:

-Bau von Stellungen, Stellungssystemen und Anlagen für Kampf, Führung und

Versorgung.

-Bau von Scheinstellungen und Scheinanlagen

-Freimachen von Schußfeld, Maßnahmen für Brandschutz

Geleitschutz

Schutz marschierender Truppenteile, die sich selbst nicht ausreichend sichern können,

durch Eingliederung kampfkräftiger Teile (z.B. Begleitung von

Versorgungskolonnen durch bandengefährdetes Gebiet).

Gesamtbefehl

Art eines Befehls, der an alle unmittelbar unterstellten Führer ergeht und sie

gleichlautend und etwa zur gleichen Zeit über alle erteilten Aufträge

unterrichtet.

Gewässersicherung

Wird sichergestellt durch Pioniere, die das auf dem Gewässer eingesetzte

Kriegsbrückengerät gegen Treibgut, Flußtreibminen oder feindliche Angriffe

vom Wasser her schützen sollen. Einsatzort, Stärke und Ausrüstung befiehlt

der Leiter des Brückenschlages, der Brückenkommandant oder der Leiter des Fährbetriebs.

Gewässerzone

Geländestreifen, der beiderseits eines Gewässers jeweils in einem Abstand bis

zu 3 km von je einer Durchlauflinie begrenzt wird. Stromauf und stromab schließt

die Gewässerzone den Raum ein, der zur Sicherung der Übergangsstellen

erforderlich ist.

Die Einrichtung von Gewässerzonen soll Massierungen in Ufernähe verhindern,

daher sind Kontrollpunkte sowie Sammel- und Abrufräume für übergehende

Truppen an den die Gewässerzone begrenzenden Durchlauflinien vorzusehen, für

die Kontrolle der Zufahrt zum Gewässer und den Abruf der Truppen ist

Feldgendarmerie vorzusehen. Die Gewässerzone ist von allen Kräften

freizuhalten, die nicht unmittelbar zur Unterstützung und zum Schutz des Übergangs

erforderlich sind. Übergehende Truppen haben sie in einem Zuge zu durchqueren.

Beim Angriff über Gewässer befiehlt der Truppenführer eine Gewässerzone erst

dann, wen die Truppe am jenseitigen Ufer so viel Raum gewonnen hat, daß die Übergangsstellen

beobachtetem feindlichem Feuer entzogen sind.

gewinnen

Auftrag an eine Truppe, in einen bestimmten Geländeraum vorzugehen oder zu

marschieren und ihn notfalls ihm Angriff zu nehmen; der den Auftrag erteilende Führer

hält Feindberührung für möglich.

Grenze

Führungslinie zur räumlichen Abgrenzung der Verantwortlichkeit und der

Befugnisse.

Grundgliederung

Die einer Kriegsstärkenachweisung oder einem Aufstellungsbefehl festgelegte

Zusammensetzung von Truppen, Stäben, Dienststellung und militärischen

Einrichtungen.

Gruppenfeuer

Feuerart der Rohrartillerie und der Granatwerfer.

Beim Gruppenfeuer schießen alle Waffen die befohlene Schußzahl selbständig,

wobei in der Regel die erste Gruppe als Salve geschossen wird.

halten

1. Taktisch

Eine Raum oder eine Stellung gegen alle Angriffe des Feindes verteidigen.

2. Fernmeldedienst

Ohne erneuten Befehl eine Fernmeldeverbindung zu einer Stelle aufrecht erhalten,

auch wenn diese an einen anderen Ort verlegt.

Handstreich

Überraschende Wegnahme eines wichtigen Geländeteils oder eines Objekts durch kühnes

Zupacken. Ein Handstreich setzt eine günstige Gelegenheit voraus, den Feind zu

überrumpeln und erfordert die Fähigkeit des örtlichen Führers, sie zu

erkennen und auszunutzen.

Hauptempfangsfrequenz

Frequenz, auf der mit einem zuverlässigen Funkempfang gerechnet bzw. auf der

der Hauptanteil des Funkempfangs abgewickelt werden kann.

Hauptkampffeld

à Verteidigung

Hauptkampflinie (HKL)

Allgemeine Linie als Anhalt für die Lage der vordersten

Verteidigungsstellungen. Diese Linie stellt den Zusammenhang der Verteidigung

sicher und muß nach Abschluß des Verteidigungsgefechts wieder in eigener Hand

sein.

Hauptverbandplatz

Sanitätseinrichtung, in welcher die erste chirurgische Betreuung Verwundeter

stattfindet. Wird bei der Division durch die Sanitätskompanien eingerichtet.

Hindernis

Sammelbegriff für schwieriges Gelände, Sperren und Verwüstungen, die

Bewegungen aufhalten.

Hinhaltender Widerstand

Der hinhaltende Widerstand soll den Gegner unter für ihn möglichst hohen

Verlusten aufhalten, ohne daß sich der Widerstand Leistende einen ernsten

Kampfe aussetzt. Hierzu muß dem Angriff des Gegners zur rechten Zeit

ausgewichen und Gelände preisgegeben werden.

Der hinhaltende Widerstand wird aus einer Widerstandslinie geleistet und je nach

den Umständen aus weiteren Widerstandslinien fortgesetzt, auf die kämpfend

oder in einem Zuge ausgewichen wird. Günstige Gelegenheiten sind für Gegenstöße

und Gegenangriffe mit kurzem Ziel zu nutzen.

à Aufnahme

à Verzögerung

Hinterhalt

Vorbereitete, versteckte Aufstellung einer Truppe in einem

dafür günstigen Gelände zu dem Zweck, dort Feindkräften aufzulauern und sie

mit Feuer zu überfallen oder unvermutet anzugreifen.

Interessenbereich

Teil des Kriegsschauplatzes, in dem Informationen über die Lageentwicklung für

die Operationsführung eines Kommandeurs von Bedeutung sind. Er umfaßt den

Verantwortungsbereich der nächsthöheren Führungsebene und sofern der eigene

Verband an der Grenze dieses Verantwortungsbereichs eingesetzt ist, zusätzlich

den Nachbargefechtsstreifen.

à Verantwortungsbereich

Jagdkampf

Kleinere, aufeinander und auf den Operationsplan des übergeordneten Führers

abgestimmte Operationen von Jagdkommandos in einem bestimmten Raum, um Feindkräfte

zu schwächen, zu stören, zu täuschen und zu binden.

Der Jagdkampf ist gekennzeichnet durch Wechsel von Verbergen und überraschendem

Zuschlagen in Form von Handstreichen oder aus dem Hinterhalt.

Jagdkommando

Kräfte bis zur Stärke etwa eines Zuges für Aufträge im Jagdkampf.

Kampf durch die Tiefe

Phase des Angriffs, in der die Truppe nach Annäherung und Einbruch ihren

Angriff gegen weiteren Widerstand bis zu ihrem Angriffsziel fortsetzt. Dabei können

sich Annäherung und Einbruch mehrmals wiederholen.

Kampfentfernung

Bereich, in dem eine Waffe mit ausreichendem Erfolg eingesetzt werden kann.

Kampfkraft

Leistungsvermögen der Truppe, das auf ihrer personellen und materiellen Stärke,

der Art ihrer Ausrüstung, dem Grad ihrer Beweglichkeit, dem Stand ihrer

Versorgung und der Leistungsfähigkeit ihrer Führungsmittel beruht.

Über diese meßbaren Faktoren hinaus wirken sich

-der Kampfwille der Soldaten,

-die Befähigung des Führers,

-der Stand der Ausbildung und

-der Zustand der Truppe

wesentlich auf die Kampfkraft aus.

à Gefechtswert

Kampfstoff, chemischer

Aus chemischen Verbindungen bestehendes Kampfmittel, das auf Menschen und Tiere

tödliche Wirkung hat oder sie vorübergehend oder nachhaltig kampfunfähig

macht.

Reizstoffe, die den Menschen nur vorübergehend in seiner Kampffähigkeit

behindern, fallen nicht unter diesen Begriff.

Keil

Eine Grundform der Entfaltung. Beim Keil werden die Hauptkräfte eines Verbandes

oder einer Einheit durch die tiefe Gliederung in der Bewegung verfügbar

gehalten und vor überraschenden Auflaufen auf den Feind geschützt. Nachteil

ist, daß zunächst nur ein Teil der Waffen mit Feuer auf den Feind wirken kann.

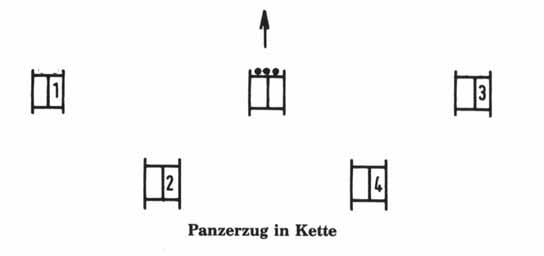

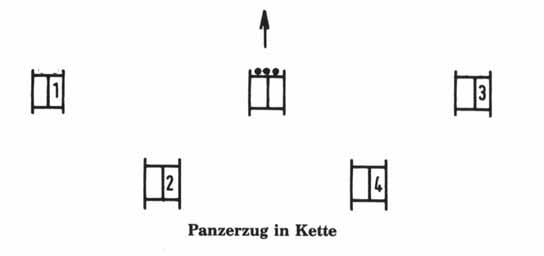

Kette

Eine Grundform der Entfaltung. Sie bringt die geschlossene Feuerkraft des Zuges

zur Wirkung und gewährleistet die gegenseitige Unterstützung, wirkt allerdings

nur in einer Richtung und ist anfällig für Flankenbedrohungen.

Kommandant der Übergänge (KdÜ)

Pionierstabsoffizier, der an breiten Gewässern die technischen Voraussetzungen

für die geforderte Übergangsleistung zu schaffen hat. Er setzt die Pionierkräfte

ein und regelt die Zusammenarbeit der Leiter der Übergangsstellen mit den übergehenden

Truppen, den Verkehrs- und Transportdienststellen.

Kommando

1. Formelbefehl, der dem Untergebenen keinen Ermessensspielraum läßt.

Kommandos sind in Dienstvorschriften für bestimmte Tätigkeiten im Wortlaut

festgelegt. Sie können auch durch Zeichen gegeben werden.

2. Bezeichnung bestimmter Stäbe (Divisionskommando, Korpskommando)

3. Vorübergehende oder ständige, für bestimmte Aufgaben vorgesehene

Zusammenfassung von Soldaten in meist geringer Stärke unter einem Führer (z.B.

Sprengkommando).

Kommandobehörden

Kommandobehörden sind militärische Dienststellen vom Divisionskommando an aufwärts,

die über Truppen befehlen.

Kontaktfrequenz

Festgelegte Frequenz zur Wiederaufnahme von Funkverkehrsbeziehungen, die auf

anderen Frequenzen abgerissen sind. Kontaktfrequenzen dienen nur der

Verbindungsaufnahme, sie dürfen zur weiteren Betriebsabwicklung nicht benutzt

werden.

Kontrolloffizier

Offizier oder Unteroffizier, der Aufgabe hat, den planmäßigen Verlauf des

Marsches zu überwachen. Kontrolloffiziere sind durch Armbinden kenntlich und können

mit Sondervollmachten versehen sein.

Kontrollpunkt

1. Einrichtung am Rande der Gewässerzone zur Regelung und Überwachung der

Bewegungen über das Gewässer.

Am Kontrollpunkt befinden sich in der Regel Kontrollorgane mit

Fernmeldeverbindungen, häufig gestellt durch die Feldgendarmerie oder von

Verkehrsregelungskräften. Hier nehmen die übergehenden Truppen frühzeitig

Verbindung mit dem Leiter der Übergangsstelle auf. Am Kontrollpunkt ist das

Ableiten ankommender Marschverbände von der Marschstraße in Sammel- und Warteräume

vorzusehen, um Massierungen in der Gewässerzone zu vermeiden.

2. Einrichtung zur Personen- und Fahrzeugkontrolle im Vorfeld von gesicherten

Objekten. Kontrollpunkte bestehen aus Kontrollposten und Deckungskräften, sie

sind zu kennzeichnen und je nach Lage durch Sperren zu sichern.

Krankensammelpunkte

Auf dem Marsch und in der Unterkunft werden durch die Sanitätskompanien ein

oder mehrere leicht erreichbare Krankensammelpunkte eingerichtet, denen die

Truppen ihre Verwundeten und Kranken zuführen.

Krankensammelstelle

Krankensammelstellen werden durch die Krankentransportabteilungen oder andere

Sanitätseinheiten der Armee an Eisenbahnen, Straßen und anderen Verkehrswegen

dort eingerichtet, wo starker Zustrom von Verwundeten und Kranken zu erwarten

ist. Von hier werden die Verwundeten und Kranken in Kriegs- oder

Leichtkrankenlazarette weitertransportiert.

Kriegsbrücken

Schnell zu bauende und abzubauende Brücke aus vorgefertigten Gerät für einen

zeitlich begrenzten Einsatz. Kriegsbrückengerät kann meistens auch im Fährbetrieb

eingesetzt werden; es ist möglichst schnell wieder freizumachen und durch

Behelfsbrücken oder wiederhergestellte feste Brücken zu ersetzen.

Künstlicher Nebel

à Nebel, künstlicher

Lage

Gesamtheit aller Faktoren, die auf eine Truppe in einem bestimmten Raum in einer

bestimmten Zeit einwirken. Dazu gehören vor allem

-eigene Lage und eigener Auftrag einschließlich der Versorgung

-Feindlage

-Umweltbedingungen (Gelände, Wetter, Sicht, eventuell auch Lage der Bevölkerung)

Lagefeststellung

Sammeln, Ordnen, Speichern, Darstellen, Vergleichen, Bewerten und Auswerten von

Informationen aller Art im eigenen Bereich und über den Feind.

Die eingehenden und beschafften Informationen werden ermittelt, aufbereitet und

zu einer Aussage über den Zustand des Feindes, der eigenen Truppe und der

Umweltbedingungen verarbeitet.

Die Lagefeststellung ist Bestandteil des Führungsvorganges.

Lagenfeuer

Feuerart der Rohrartillerie und der Granatwerfer.

Beim Lagenfeuer schießen die Waffen einer Batterie oder eines Zuges an einem Flügel

beginnend nacheinander.

Lähmung

Maßnahme, die dem Feind die Nutzung wichtiger militärischer und ziviler

Anlagen, Einrichtungen, Geräte und Vorräte für begrenzte Zeit verwehrt, ohne

daß umfangreiche Zerstörungen stattfinden. Lähmungen können z.B. durch den

Ausbau für den Betrieb entscheidender Bauteile erfolgen.

Leiter der Fernmelde- (Nachrichten-) Zentrale

Fernmeldeoffizier, der für die innere und äußere Organisation der

Fernmeldezentrale verantwortlich ist. Ist kein Leiter der Fernmeldezentrale

eingesetzt, nimmt diese Aufgaben der Leiter des Fernmeldebetriebs wahr.

Leiter der Übergangsstelle

Für eine Übergangsstelle eingeteilter Führer, der den Uferwechsel von Truppen

entsprechend dem Übergangsplan leitet. Seine Aufgaben sind im allgemeinen

-den Bewegungsablauf über das Gewässer zu steuern,

-die Übergangsstellen einschließlich der Zu- und Abfahrtswege zu kennzeichnen,

zu sichern und

betriebsbereit zu erhalten.

Leiter des Brückenschlags

Pionieroffizier, der einen Kriegsbrückenschlag vorbereitet und dessen

technischen Ablauf leitet.

Leiter des Fernmeldebetriebs

Fernmeldeoffizier, der dem Führer des Gefechtsstandes für den Fernmeldebetrieb

auf dem Gefechtsstand verantwortlich ist.

Er sorgt dafür, daß alle Fernmeldemittel und –verbindungen betriebsbereit

sind. Er unterrichtet den Führer des Gefechtsstandes und den Stab über die

verfügbaren Fernmeldeverbindungen, berät sie und steuert den Fernmeldebetrieb.

Lenken des Feuers

Sammelbezeichnung für alle Maßnahmen, mit denen Beobachter der Artillerie oder

auch Führer anderer Truppengattungen das Einschießen oder Wirkungsschießen

durchführen.

Linie für die Feuereröffnung

Führungslinie, mit der ein Führer die Eröffnung des Feuerkampfes regelt. Die

Truppe darf das Feuer erst eröffnen, wenn der Feind diese Linie überschreitet.

Logistik

Die Lehre von der Planung, der Bereitstellung und vom Einsatz der für militärische

Zwecke erforderlichen Mittel und Dienstleistungen zur Unterstützung der

Streitkräfte und/oder die Anwendung dieser Lehre. Die Funktionen der Logistik

erstrecken sich u.a. auf

-Materialwirtschaft (Materialplanung, Materialbedarfsdeckung,

Materialbewirtschaftung,

Materialerhaltung)

-Transport- und Verkehrswesen

-Sanitätsdienst

Lösen vom Feind

Operation, bei der eine im Kampf stehende Truppe möglichst unbemerkt und rasch

Abstand vom Feind gewinnt, um der Führung größere Handlungsfreiheit zu

verschaffen.

Lücke

Unbesetzter Geländeraum zwischen benachbarten Truppen.

Lückenweg

Weg durch Sperren, der durch Räumen geschaffen wurde oder zunächst bewußt für

Ausweichbewegungen offen gelassen wurde.

Luftnahunterstützung

Luftunterstützung, die in so großer Nähe der eigenen Landstreitkräfte wirkt,

daß deren Feuer und Bewegung und die Luftnahunterstützung aufeinander

abgestimmt sein müssen.

Luftraumspäher

Soldaten aller Truppen, die den Luftraum in Beobachtungsbereichen ständig zu

beobachten und die Truppe bei der Annährung feindlicher oder unbekannter

Luftfahrzeuge, bei Flugmotorengeräusch oder Flugabwehrfeuer zu alarmieren oder

zu warnen haben.

Luftverteidigung

Gesamtheit der Maßnahmen zur Abwehr oder Abschwächung von Angriffen

feindlicher Luftfahrzeuge.

Marschabstand

Befohlener Abstand zwischen Marschgruppen, Einheiten und Teileinheiten. Wird bei

Marsch mit Kraftfahrzeugen meist in Minuten angegeben.

Anhalt für den Marschabstand zwischen

-Marschgruppen 10 bis 30 Minuten

-Einheiten 2 bis 5 Minuten

-Teileinheiten 1 bis 2 Minuten.

Marschfolge

Befohlene Reihenfolge der Marschgruppen, Einheiten, Teileinheiten und Fahrzeuge

in einer Marschkolonne.

Die Marschfolge richtet sich in erster Linie nach der beabsichtigten Verwendung

der marschierenden Truppen und nach der während des Marsches zu berücksichtigenden

Feindlage.

Marschgeschwindigkeit

Durchschnittsgeschwindigkeit, mit der eine Truppe marschieren soll. Als Anhalt

gilt für die Marschgeschwindigkeit

-bei motorisierten Truppen ohne Kettenfahrzeuge 30 – 40 km/h bei Tage

-bei motorisierten Truppen mit Kettenfahrzeugen 25 – 30 km/h bei Tage

-bei motorisierten Truppen (Rad und Kette) bei Nacht je nach Beleuchtungsstufe:

15 – 30 km/h

-bei Fußtruppen 5 – 6 km/h

-bei Radfahrern 12 – 15 km/h

-bei berittenen Truppen 8 – 10 km/h

-Infanteriedivision mit allen Truppenteilen 4km/h

Marschgruppe

Teil einer Marschkolonne, etwa in der Größe eines verstärkten Bataillons.

Marschkolonne

Zusammenfassende Bezeichnung für alle unter gemeinsamer Führung und zusammenhängend

auf einer Straße marschierenden Truppen, unabhängig von ihrer Größenordnung.

Eine Marschkolonne ist je nach Größe in Marschgruppen, Einheiten und

Teileinheiten zu untergliedern.

Marschlänge

Ausdehnung einer Marschkolonne vom vordersten bis zum letzten Fahrzeug oder

Soldaten einschließlich aller Abstände, gemessen in Kilometern oder Metern.

Beispiele für Marschlängen

-Infanteriebataillon: 700 – 800 m

-Infanterieregiment: 2600 – 3000 m

-leichte Artillerieabteilung: 1000 – 1100 m

Marschleistungen

An einem Tage (Tagesmarsch) können unter günstigen Verhältnissen zurückgelegen:

-eine Infanteriedivision mit allen Truppenteilen 25 – 30 km

-eine Kavalleriebrigade / -division 50 – 60 km

-eine motorisierte Division / Panzerdivision 150 – 200 km.

Marschpause

Geplante Unterbrechung eines Marsches, die der Erhaltung der Leistungsfähigkeit

von Mensch und Material dient.

Marschpausen sind Technischer Halt und Rast.

Ein Technischer Halt dauert im allgemeinen 20 bis 30 Minuten - im Ausnahmefall

bis zu 1 Stunde – und dient vor allem dazu, die Fahrzeuge zu überprüfen, Schäden

zu beseitigen und Betriebsstoff nachzufüllen. Technische Halte sind alle 3 bis

4 Stunden vorzusehen.

Eine Rast dauert zwischen 30 Minuten und 3 Stunden, sie soll der Truppe genügend

Zeit zur Versorgung und Ruhe geben. Je nach Länge der Marschstrecke soll die

erste Rast eingelegt werden, wenn der größere Teil der Strecke zurückgelegt

wurde, danach alle zwei Stunden. Sollen Pferde gefüttert und getränkt werden,

muß die Dauer der Rast mindestens 2 Stunden betragen.

Marschplan

Schematische Übersicht über eine Vielzahl von Märschen, aus der die

marschierenden Truppen, deren Durchlaufzeiten und Marschrichtungen an ausgewählten,

zumeist verkehrskritischen Durchlaufpunkten (Engstellen, Gewässerübergänge,

Kreuzungspunkte) ersichtlich sind.

Der Marschplan dient als Hilfsmittel bei Planung, Bearbeitung, Überwachung und

Steuerung von Märschen.

Marschüberwachung

Maßnahmen des Führers einer Marschkolonne zur Kontrolle und Beeinflussung des

Marschablaufes sowie der Marschdisziplin. Organe der Marschüberwachung sind

-Ablaufoffizier

-Kontrolloffizier

-Schließender

-Anschlußkommandos

Die Organe der Marschüberwachung arbeiten mit den im Verkehrsdienst

eingesetzten Kräften (Feldgendarmerie, Verkehrsregelungsbataillone) und ggf.

der Polizei zusammen.

Meldekopf

1. Einrichtung für die Übermittlung von Befehlen, Meldungen und anderen

Informationen. Meldeköpfe liegen vor allem an Marschstraßen oder an leicht

auffindbaren Geländepunkten. Sie können mit Einrichtungen der im

Verkehrsdienst eingesetzten Kräfte (Feldgendarmerie) oder mit

Ortskommandanturen gekoppelt sein und sollen über Fernmeldeverbindungen verfügen.

2. Einrichtung auf einem Gefechtsstand zur Kontrolle und Weiterleitung dort

eintreffender Personen.

Meldelinie (ML)

Quer zur Bewegungsrichtung verlaufende Führungslinie, an der eine Truppe den

Zeitpunkt des Erreichens und Erkenntnisse über die Lage melden muß.

Meldelinien werden vor allem den zur Aufklärung eingesetzten Kräften befohlen.

Minengasse

Minenfreier Fahrweg durch eine Minensperre.

Minenpfad

Minenfreier Fußweg durch eine Minensperre.

Nachhut

Kräfte zur Sicherung der Marschkolonne nach hinten.

Stärke und Zusammensetzung der Nachhut sind so zu befehlen, daß sie die

marschierende Truppe gegen nachdrängenden Feind schützen kann.

Nachkommando

Kommando, das eine Truppe zur Abwicklung bestimmter Aufträge zurückläßt

Nachrichtenaufklärung

Aufklären des feindlichen Fernmeldeverkehrs und dessen technische, betriebliche

und taktische Auswertung.

Nachrichtenführer

Bezeichnung für einen Führer der Nachrichtentruppe, der seinen Truppenführer

in Fragen des Nachrichten- (Fernmelde-) wesens berät, den Einsatz der

Nachrichtentruppe vorschlägt und im Auftrag des Truppenführers die

entsprechenden Befehle gibt. Nachrichtenführer sind im allgemeinen

-bei der Division der Kommandeur der Divisions-Nachrichtenabteilung,

-beim Korps der Kommandeur der Korps-Nachrichtenabteilung,

-bei der Armee der Kommandeur des Armee-Nachrichtenregiments, soweit im Stab der

Armee kein

eigener Spezialstabsoffizier für

das Nachrichtenwesen vorhanden ist.

Nachrichtenverbindung

à Fernmeldeverbindung

Nachrichtenzentrale

Zusammenfassung von Fernmeldeteilen bei Dienststellen oder Gefechtsständen. Die

Nachrichtenzentrale besteht in der Regel aus

-dem Leiter der Nachrichtenzentrale Leiter des Nachrichtenbetriebs

-der Fernsprech-/Fernschreibzelle

-der Funkzelle

-der Schlüsselzelle und der

-der Übertragungszelle (bei Bedarf).

Die Zellen können in kleineren Verhältnissen auch nur aus einem Trupp

bestehen.

Der Leiter der Nachrichtenzentrale kann zugleich Leiter des Nachrichtenbetriebs

sein. Vom Korps an aufwärts gibt es meist einen Leiter der Nachrichtenzentrale

und einen Leiter des Nachrichtenbetriebs.

Nachtaufstellung

Im Vergleich zum Tag unterschiedlicher Einsatz der Kräfte, der vor allem von

den geänderten Sichtverhältnissen bestimmt wird.

Nachtruppen

Truppen, die beim Lösen vom Feind das Zurückgehen der Hauptkräfte

verschleiern und diese während des Ausweichens gegen ein Nachstoßen des

Feindes schützen.

Nebel, künstlicher

Durch Einsatz von Nebelstoffen verursachte Sichtbehinderung.

-Künstlicher Nebel blendet den Feind und erschwert seine Gefechtstätigkeit

-entzieht die eigene Truppe und Anlagen der feindlichen Erd- und Luftbeobachtung

-täuscht den Feind.

Die Nebelwirkung unterliegt starkem Einfluß von Wetter und Gelände. Plötzlich

drehender Wind kann dazu führen, das gegen den Feind eingesetzter Nebel zu

einer Behinderung der eigenen Maßnahmen wird.

Eine Batterie leichte Feldhaubitzen kann mit 8 – 16 Schuß eine Nebelwand von

150 m Breite erzeugen. Sie benötigt zum Unterhalten der Nebelwand pro Minute 4

– 6 Schuß.

Eine Batterie schwere Feldhaubitzen kann mit 4 – 8 Schuß eine Nebelwand von

200 m Breite erzeugen und diese Wand mit 2 – 4 Schuß pro Minute unterhalten.

Neben-Kreisteilnehmer

Funkstellen, die den Funkverkehr lediglich mithören und nur nach Aufforderung

oder Genehmigung oder in Krisenlagen selbst senden dürfen.

nehmen (auch: In Besitz nehmen)

Auftrag an eine Truppe, einen bestimmten Geländeraum dem Feind durch Angriff zu

entreißen; mit Feindwiderstand ist auf jeden Fall zu rechnen.

niederhalten (allgemein und als Feuerauftrag / Feueranforderung)

Den Feind für begrenzte Zeit durch Feuer in Deckung zwingen und ihn dadurch am

Kampf hindern. Zum Niederhalten einer feindlichen Batterie sind mindestens 120

Schuß l.F.H. oder 80 Schuß s.F.H. je Stunde erforderlich.

Offene Stadt

Ortschaft, die nach einseitiger Erklärung oder nach Vereinbarung nicht

verteidigt wird. Eine Offene Stadt muß dem Zugriff des Feindes offenstehen, Der

Zutritt darf dem Feind auch nicht durch Anlagen und Streitkräfte außerhalb der

Ortschaft verwehrt werden.

offene Stellung

Stellungsart, die weder Deckung gegen Flachfeuer noch gegen feindliche

Beobachtung von der Erde aus bietet. Aus einer offenen Stellung wird nur dann

gekämpft, wenn keine teilgedeckte oder versteckte Stellung vorhanden ist.

Operation

Zeitlich und räumlich zusammenhängende Handlung e i n e r Seite.

Die Operation ist immer auf ein bestimmtes Ziel gerichtet und kann Bewegungen,

Kampfhandlungen und sonstige Maßnahmen jeder Art und jeden Umfangs umfassen.

Trifft eine Operation auf eine der a

n d e r e n Seite, so kommt

es zum Gefecht.

Operationsbefehl

Befehl für Vorbereitung und Durchführung einer Operation.

Er enthält alle notwendigen Informationen über die Lage und als Kernstück die

Aufträge an die unterstellten Führer.

Der Operationsbefehl kann mündliche, schriftliche, graphische oder eine

gemischte Form haben. Er kann als Einzelbefehl oder Gesamtbefehl gegeben werden.

Vorbefehle sind zweckmäßig, oft notwendig.

Operationsbefehle sind z.B.

-Gefechtsbefehle

-Marschbefehle

-Befehle für die Durchführung der Versorgung und die Führung der

Versorgungstruppen.

Der Zweck ist des Operationsbefehl ist aus seiner Bezeichnung zu erkennen, z.B.

-Regimentsbefehl für den Angriff am ...

-Divisionsbefehl Nr. ... für den Marsch in den Raum ...

-Armeebefehl für die Versorgung bei der Verteidigung im Raum ...

Operationsfreiheit

Lage, die es einem militärischen Führer erlaubt, seine Kräfte jederzeit so

einzusetzen, wie es zur Erfüllung seines Auftrages notwendig ist.

Operationsplan

Ergebnis der Planung, wie eine Operation durchgeführt werden soll.

Ausgehend vom Entschluß legt der militärische Führer mit seinem

Operationsplan – meist graphisch auf der Karte – in großen Zügen die

Gefechtsgliederung und das beabsichtigte räumliche, wenn notwendig auch das

zeitliche Zusammenwirken der Kräfte fest.

Der Operationsplan bildet die Grundlage für die Befehlsgebung.

Ordnung des Raumes

Zuweisung von Zonen, Gebieten, Räumen, Objekten, Gefechts- oder

Bewegungsstreifen sowie von Straßen durch einen militärischen Führer an Kräfte

in seinem Verantwortungsbereich entsprechend ihrem Raumbedarf, ihren Aufträgen

und Tätigkeiten.

Die Ordnung des Raumes hat den Zweck, Zuständigkeiten zu regeln und

gegenseitige Behinderungen auszuschließen.

Panzerabwehr aller Truppen

Tätigkeiten, die jeder Soldat zur Abwehr feindlicher gepanzerter Kampffahrzeuge

beherrschen muß. Hierzu gehören vor allem:

-Auflockerung, Deckung nutzen, Tarnen und Täuschen

-Erkennen und Melden feindlicher Panzer

-Kampf mit Panzerabwehrmitteln.

Pioniererkundung

Erkundung für die pioniertechnische Beratung des Truppenführers sowie für die

Planung und Durchführung von Pioniereinsätzen. Sie umfaßt

-Art und Umfang des bevorstehenden Pioniereinsatzes

-Feststellung technischer Einzelheiten

-Ermittlung des Kräfte-, Mittel- und Zeitbedarfs.

Pionierführer

Bezeichnung für einen Führer der Pioniertruppe, der seinen Truppenführer in

Fragen des Pionierwesens berät, den Einsatz der Pioniertruppe vorschlägt und

im Auftrag des Truppenführers die entsprechenden Befehle gibt.

Pionierführer der Division war der Kommandeur des Divisions-Pionierbataillons,

Pionierführer des Korps je nach Art und Umfang der zugeteilten Pionierkräfte

ein Bataillons- oder Regimentskommandeur der Pioniere oder eines zugeteilten

Pionier-Regimentsstabes z.b.V.; Pionierführer der Armee der Regimentskommandeur

eines Pionier-Regimentsstabes z.b.V. oder ein Höherer Pionierführer.

Plan für die Führung des Feuerkampfes

Ergebnis der Planung des Artillerieführers, wie ein Operation durch Feuer

unterstützt werden soll.

Der Plan regelt den Feuerkampf der Artillerie entsprechend den vom Truppenführer

bestimmten Schwerpunkten für die artilleristische Aufklärung und Waffenwirkung

und koordiniert ihn mit den Operationen der Kampftruppen und dem Sperrplan.

Plan für die Stabsarbeit

Mittel für die Koordinierung der Stabsarbeit bei größeren Aufgaben.

Der Plan regelt, wer was bis zu welchem Zeitpunkt zu erledigen hat und bestimmt

die Zusammenarbeit.

Planschießen

Wirkungsschießen, das ohne Beobachtung der Ziele gelenkt wird.

Die Schußwerte werden aus den Kartenwerten und aus den ballistischen sowie

meteorologischen Werten ermittelt.

Planschießen wird angewendet, wenn die Artillerie

-das Feindziel durch Feuer überraschen will,

-ein vorzeitiges Aufklären der eigenen Feuerstellungen verhindern will,

-Einschießen auf ein Ziel aus taktischen Gründen (Überraschung) unterlassen

will,

-ein Ziel nicht beobachtet werden kann.

Punkt-zu-Punkt-Verbindung

Unmittelbare Verbindung zwischen zwei Fernmelde-Endeinrichtungen, z.B.

Fernsprechgeräten oder Fernschreibern.

Reihe

Grundform der Entfaltung. Bei der Reihe sind die Truppen tief und schmal

gegliedert, so daß die Hauptkräfte eines Verbandes oder einer Einheit in der

Bewegung verfügbar gehalten und vor überraschenden Auflaufen auf den Feind

geschützt sind. Eine schnelle Reaktion auf Flankenbedrohungen ist möglich.

Nachteil ist, daß zunächst nur die Spitze mit Feuer auf den Feind wirken kann.

Reserve

Truppen oder Mittel, die ein Führer zu seiner Verfügung hält, um sie erst

dann einzusetzen, wenn er es aufgrund der Lageentwicklung für erforderlich hält.

Wird eine Reserve eingesetzt, ist anzustreben, sofort aus ungebundenen Teilen

eine neue Reserve zu bilden.

Der übergeordnete Führer kann Reserven unter seinen Führungsvorbehalt

stellen.

Reservegefechtsstand

Gefechtsstand, der bei Ausfall des Hauptgefechtsstandes die Führung übernimmt.

Läßt Feindwirkung das Beziehen des Reservegefechtstandes nicht zu, so kann die

Operation vorübergehend von

-einem Gefechtsstand der Artillerie

-dem Gefechtsstand eines anderen unterstellten Verbandes

-dem Rückwärtigen Gefechtsstand (sofern vorhanden)

geführt werden. Entscheidend ist das Vorhandensein von Nachrichtenverbindungen.

Richtungsverkehr

1. Fernmeldeverkehr, bei dem zwischen zwei Stellen/Einrichtungen in nur einer

Richtung gesendet wird.

2. Straßenverkehr, bei dem allen oder bestimmten Verkehrsteilnehmern eine

Verkehrsrichtung unter voller oder teilweiser Sperrung des Gegenverkehrs

zugewisen wird.

à Blockverkehr

Rollfähigkeit